聚焦难点,探究策略 ——“高丽名师工作室”举行十月主题教学研讨活动

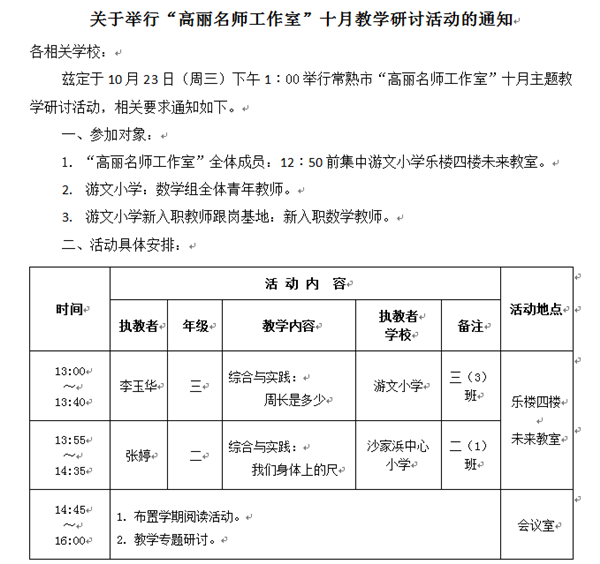

在2011版《义务教育数学课程标准》中,小学数学““综合与实践”领域得到进一步的重视,集综合性、实践性、探索性于一体的学习内容,因思维难度加大、准备工作烦琐、活动组织不易、现场调控困难等因素,常常令一线教师望而却步。2019-2020学年,“高丽名师工作室”全体成员将聚集这一教学难点,组织开展系列教学研究活动,探索“综合与实践”领域的教学策略与实施路径。2019年10月23日下午,全体成员相约游文小学,开启工作室第二轮主题教学研讨活动。

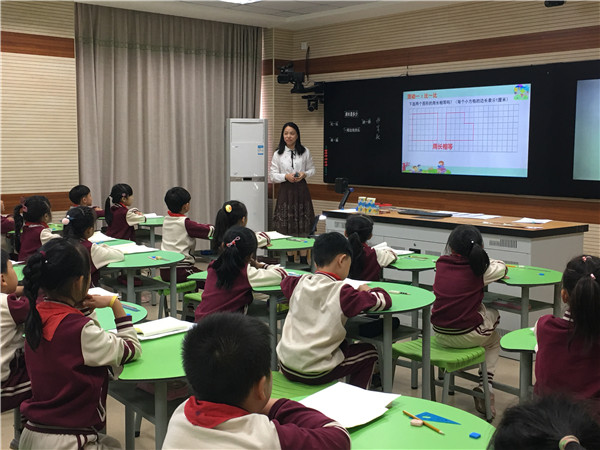

首先,游文小学李玉华老师执教三年级上册的综合与实践“周长是多少”,围绕平面图形周长的意义和计算展开探究活动。李老师基于学情,重组教学活动,精简学生已掌握的学习内容;突出本质,紧扣周长意义,深挖有难度的操作活动,引导学生在具体的学习活动中合作交流、开拓思路、获取经验、及时总结,不断加深对周长意义和本质的理解,进一步掌握“寻找周长”的多样化策略并及时比较优化。整堂课,“静悄悄”地开启着“思维”的革命。

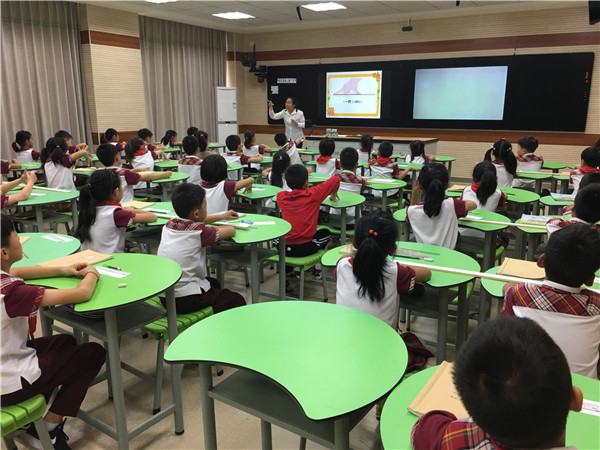

接着,沙家浜中心小学张婷老师为大家展示二年级上册的综合与实践“我们身体上的尺”。张老师从生活情境引入,激起学生想要认识并运用“身体尺”的愿望;然后,通过直观介绍“身体尺”、合作测量 “身体尺”、交流比较“身体尺”、合理选择“身体尺”、测量运用“身体尺”等环节展开实践活动,使学生初步体会运用“身体尺”解决简单数学问题的一般过程,进一步加深了对“厘米和米”相关知识的理解,初步感受“身体尺”的实际应用价值,积累起测量和估计的活动经验。

围绕专题教学内容,全体成员在会议室展开了热烈的集体评议活动。

大家一致认为:李老师的课思路清楚,目标明晰,通过“比一比”“拼一拼”“画一画”三项活动,让学生对“周长”有了更为深刻的认识。课堂上紧扣核心概念,围绕周长本质“一周边线的长度”展开教学,挖掘活动内涵,关注活动过程,有效提升了活动效能。张老师的课堂上,学生活动有序、主动性高、参与面广。测量自己一拃、一庹、一脚、一步的长度后,引导学生利用刚刚获取的“身体尺”测量1米有几拃、1米有几脚,估计课桌肚有多长,解决“科利亚的困惑”,在比较记忆、实际运用的过程中,促使知识不停留在“纸面”,而是真正落实到“地面”。

需要优化思考的方面有:如何更好地取舍和重组教材,使之更好地起到整合拓展的作用?如何关注单元整体教学的连续性,使流程更加紧凑,前后知识衔接更加无痕?如何细化活动指导方式,使之更直观、更简约?如何合理利用课堂错例,充分发挥其学习价值?如何让学生进一步感悟不同知识的适用场景,理解并加深其应用性?如何进一步加强现场指导和活动评价,促进学生数学素养的综合提升?这些问题,启发大家沉思,并对“以问题为载体”的项目探究型活动的组织和实施有了更为清晰的实践和努力方向。

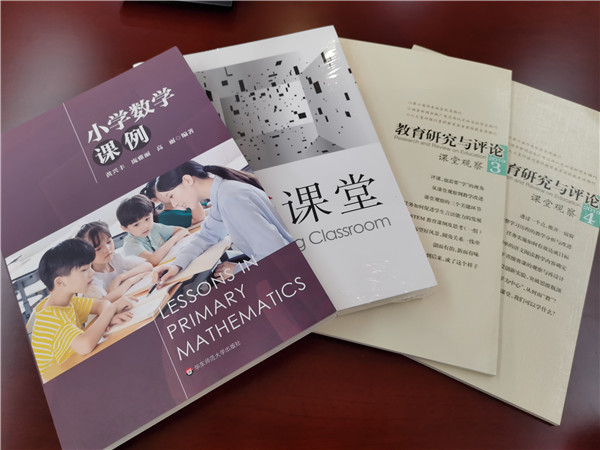

最后,高丽校长给工作室全体成员推荐分发了钟启泉教授撰写的《读懂课堂》和黄兴丰副教授主编的《小学数学课例》两本专著,布置了本学期的阅读任务,并对活动进行了总结。她希望大家专注阅读,深度研究,积极实践,注重积累,在专业成长上取得更快更好的发展。

参加本次活动的除了全体工作室成员,还有游文小学数学组青年教师、新入职数学教师,以及在来自新疆独山子的石梅小学跟岗教师。

用户登录